どうしてサラリーマンを辞めたのか。

もうすぐ辞めて一年になるにあたってふと考えてみた。

あれこれと理由を論ったとしても、

ようは会社の人間関係であるとか報酬であるとか、

馬鹿みたいな矛盾に飽き飽きして辞めたというのがほぼほぼの理由だが、

それでも長年抱えてきた単純な考えが一つある。

いま自分がやっている事がなんの、誰の役に立っているのだろうか。

青臭い、なまっちょろい事なのは重々承知なわけで、

経済回して食って税金払うためにやれる事やるしかないわけで、

だがしかし辛い勤めと、どうしようもない人の膿みたいなものに直面した時に、

この考えが自分を責めもしてきたし救いもしてきた。

そして脱リーマンとなった今となっては、

その問いに答える権利と義務を負ったと今は解釈している。

そんな中でようやくその問いに答えをだしていく一歩を刻んだ。

取引先の建築会社の社長からこんな相談を受けた。

その会社は国産木材と漆喰で建てる家にこだわっており、

現場からは日々大量の端材が出てくる、

それをなにか有効活用できないかというものだった。

その会社は変わった会社で、一人も営業マンがいないのだが、

その代わりに社長の書いた本を読んだ人が感銘を受けて建築を発注してくるのだ。

この社長はかなりの高齢ながら非常にエネルギッシュであり、

いわゆる閃きと知性と行動力が周囲を置き去りにするタイプの天才だ。

はじめはこの社長の話を聞いているのが面白くて、

べつに仕事にならなくてもチョコチョコ顔を出していた。

やがて細々した仕事をもらうようになり、そして今回の案件へと至った。

この案件を動かすに至っての条件がいくつかあった、それは、

・材料は現場から出てくるヒノキ、青森ヒバ、桐などの端材。

・加工は直線のカットと穴空け程度ならば可能。

・今までは判子立て、歯ブラシ立てなど作ってきた。

といったような条件と状況。

さてどうしたものかと思案しつついくつかアイデアを提案し、

社長とああでもねぇこうでもねぇとやっていく中でふと「時」に出会う。

自分は今まで8年間子供の保育園送り迎えをやり、

そこでいろんな人たちと縁を結んできた。

良質の国産木材が持つ肌触り、香り、柔らかさ、

五感を通じて伝わるもの、そこに社長の建築哲学を乗せて、

子供達に何か、未来に向かって何かできることがあるんじゃないか。

大げさに言ってしまっているが大方そのような事だ。

自分というポータルを通して、気持ちのいい人たちと共に何か作る。

あれこれと考えていても始まらない、

この衝動が消えないうちにとあっという間に動いて形にした。

実際、思いついてから一ヶ月ほどで実現した。

タイミングだ、すべては「時」だ。

お世話になった保育園の園長と事務長に企画を話し、

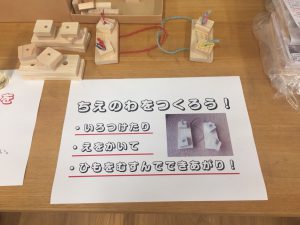

知恵の輪のワークショップを園の七夕祭りでやらせてもらった。

穴が開いた木片を紐で結ぶだけの単純な造りだが、

しかし3歳~6歳程度の子供が安全に簡単に作る事ができて楽しめるもの。

自分で設定したテーマに次々と新しいハードルが生まれてくる。

手を抜くのも追求するも己しだいで、

一個一個のパーツにやすりを掛けて面取りしながら思うのは、

これを手取る子供に棘が刺さらぬようという、

それはなにか祈るような、極当たり前である感情が沸いてくる。

そして当日は自分の子供に手伝ってもらいながら、

ある程度自分の思い通りの結果を得て、

また多くの学びを得た。

動くってやっぱり大事で何より面白い。

改めてそれを実感できた、息をしている、生きている実感だ。

やりたい事をやってみよう。

まずはそれから考えよう。

下半期はこれがテーマだ。

まずは一歩、そしてまた一歩と。