ということでジンワリと秋がやってきています。

こんな頃合いの季節にはやんわりとSoulful House Mixでもどうですかお客さん。DJ khsmtの珠玉のハウスミックをどうぞ。

uprising-g のすべての投稿

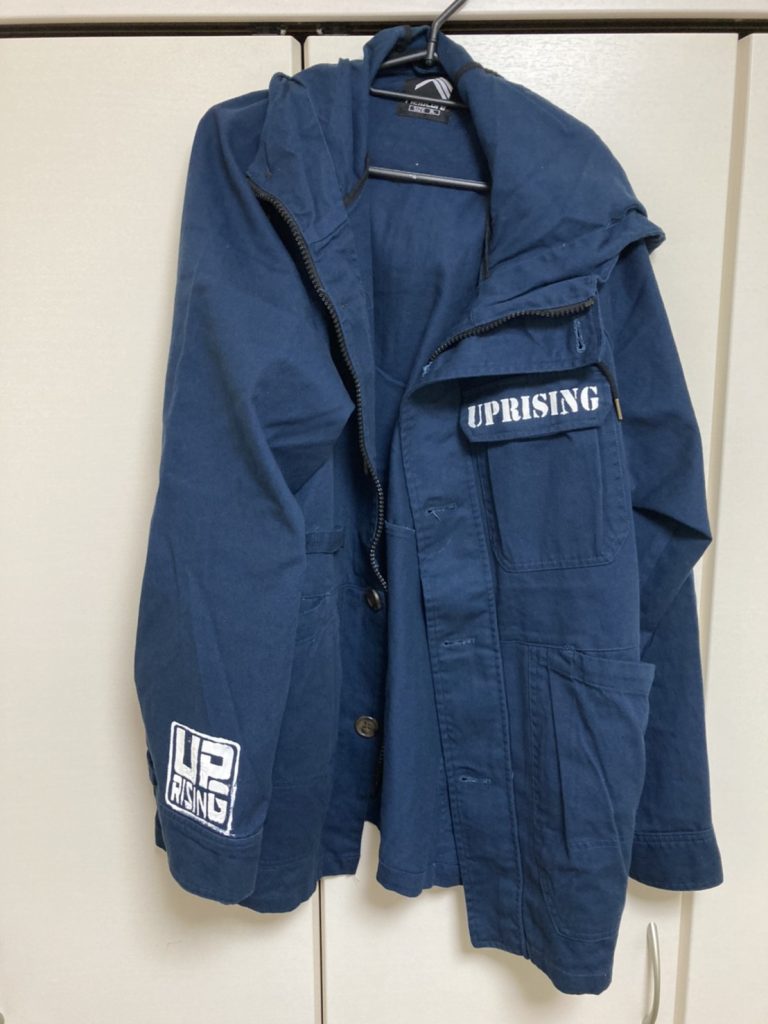

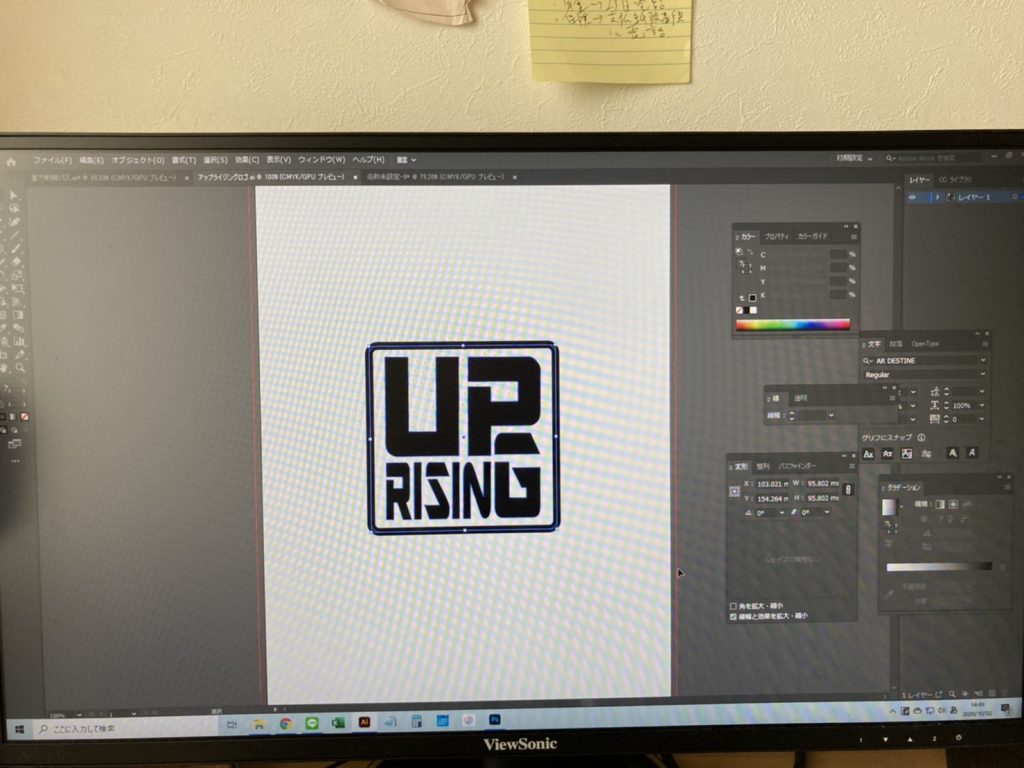

DIYから始めよう

コロナイヤーも折り返しつつ年末へボチボチと向かっておりますが、

今年は嫌というほど時間があったのでいろいろと新しいことに挑戦しました。

その一つが露光機の自作。

露光機とはTシャツに絵柄を印刷するシルクスクリーンを作るための機械。

ようはスクリーンに絵柄を焼き付ける紫外線照射装置の事です。

露光機の仕組み自体はそれほど複雑ではなく大雑把には理解していたが、

それを組み上げるための材料調達の道筋がいまいちイメージできていなかった。しかし、この暇暇の時期にあれこれ調べてみるとほぼほぼアマゾンで賄えることが分かった。10年来のやってみたい事がアマゾンで完結する。

すごいぞアマゾン!!

ということでさっそく必要な材料をポチっとな。

それぞれの材料が手元に届くのに一か月ほどかかり、そして時は来た。

ちょうと夏休み時期だったので息子と一緒にレッツDIY!!筐体はダンボールでUVライト二灯でOK。とりあえずやってみようの精神で突っ走り完成。

結果としてはまあまあ成功?癖があって版の制作にコツがいるけどできるはできる。これはちょっと面白い。

まともに刷り上げるまで何回も失敗したが、その甲斐あって現環境でのノウハウは蓄積できた。ボチボチとTシャツDIYライフを楽しもう。サンプルのTシャツ制作もこれで請け負えるし仕事も広げていきましょう。

凡愚という祭

今から20年ほど前の事。

まだ地元大阪でフリーターやっていたあの頃。

極個人的な理由からクラブイベントの企画運営をやっていた。

藻掻いて足搔いて生きてたなぁ。

面白かった。

多分人生で一番自由でエネルギーに満ちていた。

エネルギーそのものだったともいえる。

今は今で面白い。

あの頃をしきりと思い出すのは、

そろそろ思い返してもいいくらいには年を取ったという事か。

盟友DJ橋本のミックスがなんだか懐かしく新しい。

Deee Lite, Universal Principles, Chasing Kurt, Lovebirds, WONK, Skream, Sam Frank, Dimitri From Paris and more.

https://www.mixcloud.com/khsmt/20200824/

夏になると聴いてしまうBGM

class 夏の日の1993

高校性の時に学校近くの喫茶店でバイトしてたなぁ。有線がずっと流れていて、この曲も腐るほど聞いた。バイト先の先輩がかわいかったなぁ。隣の公立高校に通っている一個上だった。ウェイトレスの制服が今思い出してもムチムチ過ぎた。そして店のオーナーのおばさんがいい女だったなぁ。多分40過ぎくらいだったと思うが口紅が真っ赤でケツがデカかった。黒いタイトスカートと白いシャツがムチムチ過ぎた。そして俺はオムライスの作り方を覚えた。

1993年の夏はムチムチだった。

お仕事募集中

うーむ。ボチボチと自分の周囲にもコロナ感染者が出てきているなぁ。

顔こそ知らないし誰かも分からないが子供らの学校からその手の話が聞こえてくる。親がPCR引っかかって子供諸共隔離とか。子供は大丈夫だったようだが、

いま自分たちがそういう状態になったら子供らが行き場がないし、瞬間に生活は破綻する。インフルエンザと変わらんじゃないかとか第二波なんか来てないとか、そうあってほしい話ではあるんだが実際はそう言い切れない。

ノーガード戦法で挑んだスウェーデンは集団免疫獲得に失敗し膨大な感染者と死亡者を出した。6月時点で厚労省が東京で行った8000人近い検体に対する抗体

検査は抗体確認されたのが0.1%程度だったようだ。もっとも抗体検査の精度に問題もあるようだからこれもなんとも言えない。

そして国は何があってもコロナで集団免疫だ!みんな働こう!とは言わないだろう。そうなって死者が出た回復した人にも後遺症が残ったとなれば集団訴訟が

起こるのは目に見えている。死者数考えればインフルエンザと変わらないのは

そうなんだろうし、経済が死ねばコロナどころの話ではなくなるのは火を見る

より明らかだが、国は最後の最後までそれを認めることはせんだろうなぁ。

だってどうしようもない事に責任取れなんて言われても無理だからな、しかし

その無理を通してくる奴らがいる以上身動きできない。我々の社会が持つ特性に我々自身が殺されるんだわな。

そういった状況を打破していくためには国民個人と社会の決断が求められるのだろう。つまりは働くなら働く、そして働き方を変えていく決断を国民一人一人が決めないといけないという事。感染症予防するための新しい習慣や環境を整え

つつ、来るべき困難や死を受け入れて暮らす決断を個人が責任もってやる世界。

がっつりテレワークにシフトしてこれを機に人口の地方還流が起きてもいいだろうし、それに合わせて地方もコンパクトシティ化を加速させて新しい事業を励起させるのもありちゃうやろか。

インドなんかはまた人が死にやすい病気が一個増えたなくらいのノリだとかいうけども、それぐらいのイージーさがないと乗り切れないだろう。

「公」が他人事になっているこの国はそういう岐路に立たされている。

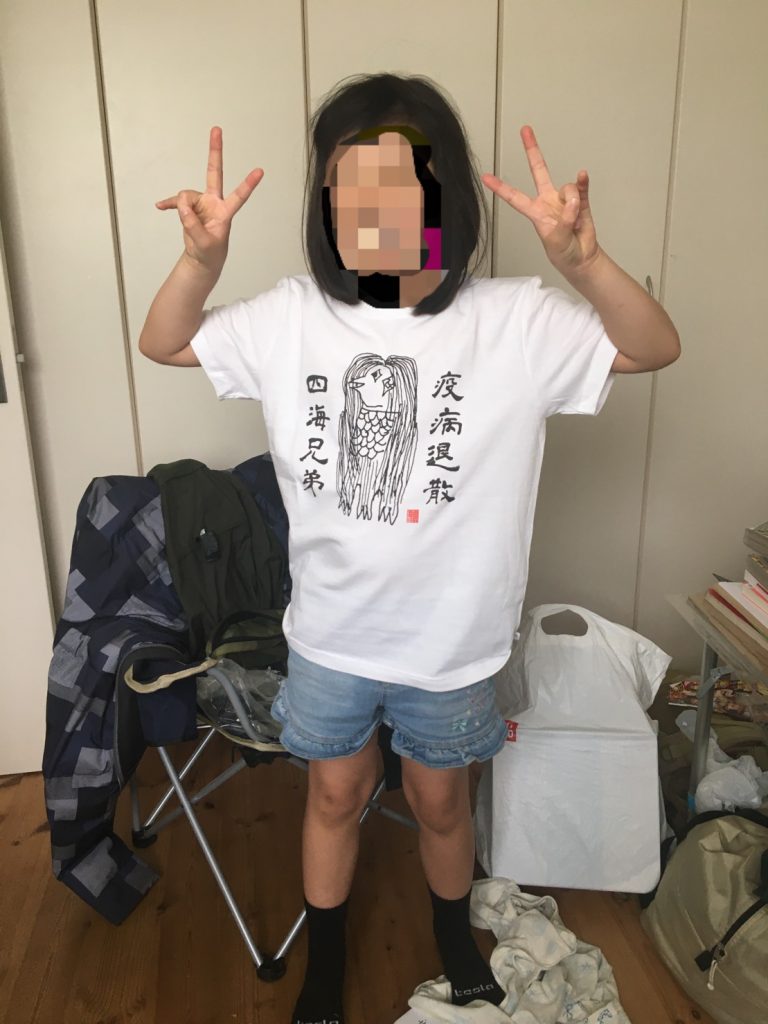

今年の夏Tシャツできました。

今年はコロナ関連がメインテーマになってしまいましたねぇ。

家族と遠くの友達用にアマビエTシャツ。自分用にステイホームTシャツ。

あと中野ホビーバープロフェッサーTKにバンザイTシャツ2種。

暑くなってきたので丁度いいタイミング。

さて、この夏はどうなっていくのかしら。

7日間ブックカバーチャレンジ⑦

Day 7 あかね空

はい最終日でございます。ここまで特にこれといった盛り上がりもなく、割と淡々とやってきましたが最終日も同じくでございます。

最終日は山本一力作のあかね空。これは京都で修業した豆腐職人が江戸に出てきて店を出すという時代劇です。

豆腐屋の時代劇。

これだけではなんのこっちゃ分からん話かと思いますが、これがまあ面白いんですわ。

筋をもうちょっと追ってみるとですね、若き豆腐職人が志もって京都から江戸に上ってきて豆腐屋を構え、そこで色んな人に出会い支えられながら豆腐屋を営んでいく。そんなお話です。いやいやなんか普通やん!そうお思いかもしれませんがそれがすべてであり、そんな当たり前の豆腐屋の人生がジワジワ沁みるんですよ。

これを最初に読んだのは今から10年以上前か、あの頃はまだ子供もいなかったが、今妻子を持って曲がりなりにも自分の看板立ててやっているからこそ、読み返せばまた違った景色が見えるだろう。そんな一冊です。

作者の山本一力は異色の時代劇作家でして、切った張ったの時代劇ではなく主役は町人商人がメイン。町のぼてふりやってる若い娘がたまたま拾った財布に贋金が・・・。といったような、商売や当時の風俗絡めた描写が絶品。そしてそこに通底する人情が涙を誘う。

商売人こそ読んでみるとガッツリハマる不思議な魅力溢れる、そんな山本一力の世界をぜひ一度手に取ってみてください。

———————

チャレンジ概要

読書文化の普及に貢献するためのチャレンジで、参加方法は好きな本を1日1冊、7日間投稿する

7日間ブックカバーチャレンジ⑥

Day 6 男の系譜

ブックカバーチャレンジも終盤。漫画ばっかでなくて他もないかと見渡すと、忘れちゃならないこのお方の一冊。池波正太郎先生の登場であります。

池波先生といえば鬼平犯科帳や剣客商売がまず浮かびますな。鬼平犯科帳といえば旬の料理を作中に絡ませるのが絶妙であり、平蔵と密偵達が会議を行う鳥鍋屋「五鉄」の軍鶏鍋なんかは特に有名。その他にも芹の味噌汁だとかきぬかつぎだとか、特別でなくても旨そうなのがワサワサ出てきます。今ではクックパッドに鬼平料理のレシピがどっさり収録されてたりするので、晩御飯の献立や酒の肴に迷ったら検索をお勧めします。

他にも仕掛け人梅安も名高く、しかしこれだけでなく他にも屈指の名作があるわけですが、そんな池波作品群は自分的には時代劇小説だと位置づけています。余談ではありますが司馬遼太郎は歴史小説で池波先生は時代劇小説、似ているようで似ていない感じですね。

そしてそんな池波先生の歴史上の人物に対する所感をインタビュー形式でまとめたものがこの男の系譜であります世はまさにバブル前夜の昭和60年に発行されている本書。池波先生の視線が戦国から幕末にかけての数々の武将偉人を貫いていく。歴史を俯瞰しつつ現代の日本を見つめ、時に辛辣な言葉を投げかけたりします。男ばかりではなく女にも言及していたり、小説とはまた違った切り口で紡がれていく語り口が貴重かつ示唆に富んでいる。

時代劇のチャンチャンバラバラだけではなく、株を生業としていた池波先生ならではの視点から見た歴史の道、そしてそこを知恵と才覚、剣の腕と命がけの度胸で生き抜いていく男達の生き様。それは今を生きる我々にとっても決して他人事ではない言葉。何か道に迷ったなと思ったときにふと紐解いてしまう一冊でございます。

———————

チャレンジ概要

読書文化の普及に貢献するためのチャレンジで、参加方法は好きな本を1日1冊、7日間投稿する

現場放浪記⑦ 氷河の先に

穏やかな現場をこなした後、しかしそんなオイシイ案件がゴロゴロと転がっているわけもなく案件検索にはどうもキナ臭いモノしか上がってこない。とはいえ贅沢ばかりも言ってられないのでその中でも比較的労働強度が低そうなものを選ぶ。要件には「解体現場 ガラ出し、壁紙撤去」とあるが、これはちょっとした賭けになるなと思いながらも俺はエントリーボタンを押した。

半蔵門のホテル改装の現場である。古いベッドを解体し壁紙も剥がして撤去する。ホテルは営業中であり1フロアごとに作業を進めていくようだ。依頼主の50絡みの監督がと訳知り顔したゴミ屋の番頭が現場を仕切る。ベッドの解体と作り付けの家具は解体屋が壊し、俺たちは小カッターで壁紙に切れ目を入れてそこから壁紙を剥がしにかかった。作業自体はそれほど難しくはないが、ベッドの解体によってフロアには埃が立ちこめており、また解体屋が雇っている中国人達が猛烈にニンニク臭くて阿鼻叫喚。辛うじてマスクで呼吸を保ちつつ仕事を続ける。

人員は4人態勢の小隊編成。60そこそこの職長が緩く仕切り、どうやら顔見知りのような二人が世間話しながら作業を進める。俺は一人で手のついていない部屋に入り壁紙を剥いでいた。10時の休憩が終わり次の部屋に取り掛かろうとするとトバミという傭兵が話しかけてきた。「いっしょにやりますか、その方が効率いいし」「はい、クロカワさんのほうはいいんですか?」「ああ、あいつはいいよほっといて」そういってトバミは俺と一緒に作業を始めた。

昼になりオフィス街をぶらつくのも面倒なのでコンビニで飯を軽く済ませ現場に戻るとトバミが先にたまり場で一息ついていた。

「お疲れ様です、昼は済んだんですか?」

「ええもう済みました、ところでトバミさんってひょっとして三重県の人ですか?」

トバミの口調には伊勢地方独特の訛りが見て取れた。俺の両親はあちらの出身なのでそれはすぐに聞き取れる。

「ええ!?なんで分かりました?」

「やっぱりですか」

お互いの出自を話して打ち解けたのか、トバミは急に饒舌になりあれこれと話し始めた。年は自分と変わらないくらいで、若いころからずっとこの業界で傭兵をやってきたのだという。自分はなんだかんだとあちこちで正社員をしてきたので、正直なところそういう生き方もあったんだなと改めて驚きとともに話を聞いていた。とはいえ同じ氷河期世代である。荒れ狂う不況の嵐に翻弄されながら世間へと放り出された俺たちはまた、それぞれに違う道を歩き続けてこの埃にまみれスケルトンになったホテルの一室で邂逅した。自分は人見知りであまり現場では話したりしないんだというトバミはしかし、もう一人の傭兵であるクロカワについても話し始めた。

「あいつはね、サボりのクロっていって有名なんですよ」

「なんですそりゃ?」

「なんですかね、とにかくサボるんですよ、突然動かなくなったり」

「はぁ、そうなんですか」

「でもね、そのサボりのおかげで奇跡が起きた事もあるんですよ」

話はこうである。とにかくあちこちの現場でサボりの常習犯として名を馳せるクロカワとトバミは昨年末に同じ現場に入った。クロはとにかく変わった男で、まず風呂に入らない、入らないから当然臭い、あまりの臭さに仕事を出禁になるか風呂に入るかの二択を迫られしぶしぶ風呂に入るようになったとか、仕事が終わりの時間になるとなぜか客の前で手を組んでじっとしていたりとか、なぜか妙なエセ大阪弁を使っていたりと何かと突っ込みどころの絶えない男だ。そんなクロと一緒に入ったそこはセキュリティが厳しいところでカードキーを持って移動せねばならないような現場だったそうだ。そこで作業を終えて最後の点検をトバミが行っているときうっかりとカードキーを忘れしまい現場と外に出るための通路の間に閉じ込められてしまった。もうすでに作業は終わっているので誰かがドアを開けてくれるはずもなく、完全に孤立してしまったのだった。スマホも外のカバンに置いてきてしまい万事休すかと思ったその時、現場の奥からのそっと髭面のクロが出てきたのである。ようは現場のどこかでサボってる間に作業が終わってしまい、のそりと出てきたところでトバミと鉢合わせたのだ。この時ばかりはクロの事が神の遣いに思えた、奇しくもそれはクリスマスイブの深夜であったそうだ。

「とにかくいい加減で風呂にも入らないから臭いしとんでもないんですよ」

「そりゃきついっすね」

「でもなんか憎めないんですよね」

現場を渡り歩いているといろんな傭兵に出会う。それぞれに個性的であり凄腕のエースもいれば正体不明のベテランもいる。俺たちは社会の底辺をうろつきまわって気楽なその日暮らしをしているが、かつて正社員であった頃の自分を思い返すときふとクロちゃんやトバミのような生き方とどちらが幸福だったのだろうと度々考えてしまう。そこに明確な答えはなく、それぞれの事実が積み重なっているに過ぎないことは分かってはいるが、少なくとも今自分は経済的な豊かさは失ってしまったが幸福ではあるなと思えるのだ。利益を得るために人間の心をドブに突っ込んでその事に気がつかない経営者を何人も見てきた、その下で心も体も壊して倒れていく者、黙って消えていく者。自分はそこから離れつつも人としての繋がりを失わずやってきた。人間が生きようともがき足掻く時、可能性は常に一つではないのだと今棲んでいるこの世界の傭兵たちを見ていると改めて思わされる。

現場を終えて「じゃあまたどこかで!」そういって俺はトバミと別れて半蔵門線に向かう。トバミとクロちゃんは二人してどこかへ歩いていった。就業人口の減少が顕著になり、人材不足が叫ばれているこの時代において、俺たち傭兵はふわふわと流されるまま生きていく。あの凍てつくような氷河期はもう今は昔、それぞれに生き残る術を身に着け、時に何かを捨てて俺たちはまた明日に向かって歩き出すのだった。

7日間ブックカバーチャレンジ ⑤

Day 5 孔子暗黒伝

5日目にしてついに登場。諸星大二郎大先生の傑作であるこの一冊。

この作品には個人的なエピソードがありまして、それがごく最近結実した作品なんですな。

自分は子供頃から歯医者やら床屋の本棚が大好きで、そういうところに置いてある待合漫画を読むのが密かな楽しみでした。そんな待合図書の中で強烈に記憶に残っている一冊がありました。それは洞窟の中に一人っきりで閉じ込められた幼児がおり、その幼児は奇妙な肉の塊を食べて生き残っているという話でした。なんだか人の顔が付いている奇妙な肉の塊を、小さな子供が毟り取っては口に運ぶその姿がなんとも言えないインパクトがあり、また肉ともガムともいえない何かがその歯ごたえさえ想像できるような、どこの何ともわからない世界が自分の中に長い間眠っていました。

それが最近たまたま手に取った一冊の中に存在したのです。実に30年近い時を超えてその正体を現したのです。それがこの孔子暗黒伝の中に出てくる視肉というものでした。地の精を無限に吸い上げ食べても食べてもなくなることがないというこの肉。しかしそれゆえに人々は食を失う恐怖から解放されると同時に堕落してしまうという諸刃の剣。飽食の時代にあって人は感謝と謙虚さを忘れてしまうということか。

作品自体はタイトルにある通り古代中国の知恵者である孔子を巡るSFなわけですが、諸星大先生ならではのぶっ飛び具合で読んでいると蒙が開きまくります。読み進めていくと脳の眠っていた部分がバッカンバッカン開いて脳汁がブチュブチュ出てくる感じがヤバい。

ちなみに、宮崎駿御大は諸星大先生にかなり影響を受けているそうで、確かにナウシカの原作を見ると諸星タッチの片鱗を見ることができます。あの一種独特の線は真似しようとも真似ができるものではないが、そこは天才同士なるほどと思わせるシンパシーを見て取れます。例えば爆撃で吹き飛ぶモブキャラとかに似通ったところを見て取れるし、全体的に線が持つ厚みなんかも近いモノあるなぁと。

話を元に戻して、自分は諸星作品のほとんどを持っているのですが、これはそういった作品群の集大成的な感じがする一冊です。まずは妖怪ハンター辺りから入って、マッドメンとか暗黒神話を読んでからこちらを読めばいい感じ。そして何より驚くのがこれがジャンプで連載されていたという事実。恐るべし80年代であります。

———————

チャレンジ概要

読書文化の普及に貢献するためのチャレンジで、参加方法は好きな本を1日1冊、7日間投稿する